시대의 아픔을 다룬 영화를 좋아하진 않는다.

<변호인>, <택시운전사>, <지슬>, <귀향>, <동주> 등, 생각해보면 개봉 후 작품성이나 주목성을 인정받으며

사람들의 관심을 끌었던 작품들 모두 찾아보지 않았던 것 같다.

어떤 작품은 역사적아픔을 상업적으로 이용하는 게 눈에 보여 눈살이 찌푸려졌고, 어떤 작품은 사건의 중요성만큼 영화적 완성도가 뒤따르지 않아 보지 않았다.

그렇다고 사건을 제대로 조명하고 작품성있게 만든 영화는 봤느냐? 하면 그것도 아니다.

이런저런 핑계를 다 제치고 나면, 팍팍한 현생을 살기도 지쳐서 보고나면 뻔히 무거워질 영화를 피했던게 가장 큰 이유였던 것 같다. 부끄러운 이유다.

아마 꾸준히 흥행하고 있는 <1987>도 친구가 보여준다고 하지 않았으면, 굳이 찾아보지 않았을꺼다.

그러나 답답하지 않을까 하는 걱정이 기우에 불과하게도, 영화를 보고 나온 후 뒤통수를 맞은 것처럼 많은 생각이 들었다.

무관심이 가장 무섭다는 말처럼 요 몇년 대한민국에 있었던 일들에 대한 반성이 제일 먼저 들기도 했지만,

부끄럽게도 가장 먼저 든 생각은, 앞으로 나올 이런류의 영화들이 딱 이 <1987>과 같다면 찾아 볼 수 있을 것 같다는 것이었다.

역사가 스포라고, 영화 결말의 '카타르시스'가 마음에 짐을 덜었기 때문이기도 했고,

<1987>이 모든 걸 다빼놓고 봐도 영화적 완성도가 높은 영화였기 때문이기도 했다.

한 사람, 한 사람의 이야기

영화를 보며 가장 인상깊었던 점은 역사시간에 '6월 항쟁'이라 배우는 거대한 덩어리가

사실은 한 사람, 한 사람이 모여 만들어냈다는 것을 보여준다는 점이다.

"책상을 탁! 치니 억!하고 죽었습니다."

<1987>은 박종철 고문치사사건을 시작으로 사망 당일 당직이었던 최검사(하정우), 증거인멸을 주도하는 박차장(김윤석), 사건을 취재하는 윤기자(이희준),

고문에 가담했던 조반장(박희순), 교도소 내부고발자인 교도관 한병용(유해진), 그의 조카인 연희(김태리) 등의 인물을 따라간다.

한 사람이 주인공인 이야기가 아니라 각 각의 인물을 차례대로 주인공으로 내세우고, 이 인물들 모두가 유기적으로 연결되는 식이다.

사건이 발생하고 밝혀지기까지의 흐름을 보여준다는 점에서 공통점이 있을지 몰라도, 자칫 잘못하면 뚝뚝 끊겨보일지 모르는 방식이다.

하지만 <1987>은 이 모든 인물의 이야기를 보여주면서도 단계를 밟고 올라가듯 감정의 고양을 느끼게 만든다.

그리고 이것이 영화의 완성도를 말해주는 듯하다.

또한 이렇게 이야기를 풀어가는 방식은

관객과 동일시되는 인물인 연희(김태리)가 그날이 올까요? 하며 의문을 제기하듯,

과연 개인이 정부라는 큰 집단에 대응할 수 있는가에 대한 답을 보여주는 것 같았다.

개인마다 한계가 있을지몰라도 내가 할 수 있는 선에서 최선을 다하는 것, 그리고 이것이 모여 거대한 흐름이 될 수 있다는, 어찌보면 단순한 진리를

너무나도 효과적으로 보여주는 연출이었다.

때문에 인물들의 이야기가 모여 가장 마지막, 연희(김태리)에게 모여드는 영화의 마지막에선 전율이 이는 소름을 느낄 수 있었다.

이야기의 흐름외에도 영화를 보는 내내 인물을 보여주는 클로즈업이나 편집이 굉장히 센스있게 느껴졌고 영화의 분위기를 한층 더 묵직하게 만들어주는 것 같았다.

아쉬웠던 점

굉장히 감동받았던 영화였지만 아쉬운 점이 없지는 않았다. 우선 강동원의 연기.(스포일지 모르겠지만 ㅎㅎ)

연희와 연결되는 로맨스부분이 뜬금없다는 반응이 많지만 오히려 이부분은 괜찮았다.

아쉬웠던 건, 아무리 강동원이라도 대학생을 연기하기엔 너무 늙어보였다는점? 선해보이는 연기는 선한척 같았고 조금 낯간지러웠다.

이건 아마 내가 강동원이란 배우의 연기력에 대해 불신을 갖고 있어서인것같지만 ,,뭐.. 강동원의 스타성이 영화에 큰 도움을 줬다는 것은 인정한다.

그리고 아쉬웠던 인물은 하정우가 맡은 최검사. 영화 초반에 등장하여 위에서 까라는대로 하지 않는 무대뽀정신을 보여주는 인물.

그래서 초중반까지는 '주인공'역할인 줄 알았지만, 끝까지 부당한 명령을 따르지 않고 옷을 벗게 되면서 사라진다.

자칫 무겁기만 한 영화에 '사이다'를 주는 인물이자 유머를 담당하고 있는 최검사가, 나는 왜인지 몰라도 이질적이었다.

다른 모든 캐릭터가 한계에 부딪히고 좌절을 겪으면서 신념을 펼치는것에 반해, 검사에서 변호사가 되긴해도 하고싶은 것을 쉽게쉽게 한다는 점이

판타지적이라고 느껴서일까? 아니면 하정우를 위시한 유머코드가 너무 현대적이여서 일까..

너무나 쿨하고 멋있어 보이는 캐릭터이여서 그런지 실제 따온 인물을 얼마나 그대로 차용한 것인지, 아니면 얼마나 미화한것인지 영화를 보는 내내 궁금해졌다.

감동을 위해 어쩔 수 없이 과장되고 미화된 장면도 영화를 보며 아쉬웠던 점이다.

물론 여타 다른 영화보단 괜찮은 수준이었지만, 그리고 이런류의 영화에선 꼭 필요한 장면이라는 것을 이해하지만,

순간순간 영화에서 튕겨 나와 현실을 자각하는,, 현타가 느껴지기도 했다. 이런부분때문에 영화를 보는 중반부에는 살짝 지루해지기도 했지만,

다보고 나올때는 영화의 감동덕분에 적당한 수준이었다고 느껴졌다.

+아쉬웠던 점과 별개로 충격적인 부분도 있다. 박종철군이 고문을 받거나 이한열군이 다치는 장면을 그대로 보여준다는 점이다.

그동안 이런 류의 영화가 쓸데없이 충격적인 장면을 다루어 눈쌀을 찌푸리게 했던것과 달리, <1987>은 그대로 보여줌에도

영화의 완성도 덕분인지 부정적인 감정이 들지 않았다. 오히려 다큐를 보는듯해서 그 충격이 그대로 전달되는 듯했다.

아쉬운점이 없었다고 말할순없지만, 보고나서 후회가 남지 않았던 영화 <1987>.

시대의 비극을 다룬 '뻔한 영화'라 무시하기에는 너무나도 잘만들어진 영화가 아닌가 싶다.

2017년과 맞물리면서 공통점을 발견할 수도 있었고, 그 진정성을 센스있는 연출과 함께 묵직하게 다뤘다는 점에서 좋은 영화였다.

개인적으론 답답하다고 무시하지 않고, 무관심하게 지나치지 않아야 겠다는 생각이 들게 만든 영화였다.

'영화 > 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 피터팬을 위하여 <몬스터 콜> (0) | 2018.02.05 |

|---|---|

| 위태로운 중심잡기 <강철비> (0) | 2018.01.28 |

| 속사포 대사에 가려진 블랙코미디 <His Girl Friday> (0) | 2018.01.20 |

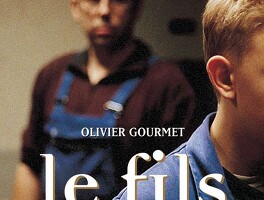

| 흔들리는 건 카메라인가, 그인가 <아들(Le Fils)> (0) | 2018.01.17 |

| 모두까기인형의 정치 풍자극 <닥터 스트레인지러브> (0) | 2018.01.16 |